3歳で公文式を始めることにした理由(先取り学習のメリット・デメリット)

長男3歳。次の4月からは年少さんです。

抵抗感なくあくまで自然に学習習慣をつくれるように2歳から1日30分程度の家庭学習を始めました。

そこから約1年…

2月に実施されている公文の無料体験に参加して、色々悩んだ末に公文式を始めてみることにしました。

今回はそこに至るまでに考えたことや、先取り教育への考えをつらつらと書いてみます。

なお、今後続けていくにつれ感じ方や考え方は変わっていくと思います。

あくまで今回公文式を始める時点で感じたことです。

ちなみに2歳以降の家庭学習の変遷はこんな感じ。

2歳~がんばる舎 (すてっぷ2)

3歳~がんばる舎 (すてっぷ3)、七田式プリントB、Z会幼児コース ![]() (年少)の飛び級受講

(年少)の飛び級受講

その他、ひらがな、かず、とけい、知恵を鍛える系の市販のワーク等。

スポンサーリンク

- 公文式を始めることにした理由① 第三者から受ける刺激

- 公文式を始めることにした理由② 学年を超えた先取り学習

- 公文式を始めることにした理由③ 幼児から始められる先取り学習

- 公文式を始めることにした理由④ 教材探しからの解放

- 先取り学習に感じるメリット・デメリット

公文式を始めることにした理由① 第三者から受ける刺激

1番の理由は親以外の第三者である先生に褒められたり指導されるという刺激がそろそろ必要だなと感じたためです。

長男は穏やかな性格で比較的集中力もある方なので、家庭学習でも問題ないタイプだと思っていたのですが、1年近く家庭学習を続けてそろそろ限界が…

頭で考える問題は大好きでどんどんやるのですが、細かい作業が発生する書く練習等の問題はかなり適当。

8はずーっと丸ふたつで書いてました…笑

まだ小さいし読めれば充分、大きくなれば自然に書けるようになる!楽しいのが一番!と思ってあまりうるさく言わなかったので、余計に適当に…

そのまま、それなりにすらすら数字やひらがなを書くようになってしまい、このまま固定してしまったらなおすのが大変なんじゃないか…という一抹の不安が。

しかし私が言ったりなおそうとするとのらりくらりとかわされ、しつこく言ってしまうと最終的には「自分でやるの!!」と怒り出す…

プリントのレベルが上がってくるにつれ、回答を〇×ではなく、ひらがなや数字で答えるものが増えてきて、口を出したくなる場面も増えてきました。

文字が読める、書けるくらいの先取りのうちは気にならなかったのに、文字を使って解答するレベルにいくと、基礎ががたついていることがかなり気になります。

このまま積み重ねてもどこかでつまずくんじゃないかと。

さらに問題の解き方が複雑になるにつれ、自分で解きたい、でも解けない!と泣くことが…

うっかりヒントをあげると「自分で考えたかった!」と大号泣。

前からジグソーパズルでもタングラムでもとにかく負けず嫌いな性格でヒントをあげることを極端に嫌う性格でした…

どういう対応が正解なのか試行錯誤してましたが、そろそろ親ではない第三者から受ける刺激が必要なタイミングかなと。

褒められたり指導されることで、本人の学習意欲や向き合い方も少し変わってくるんじゃないかなと思ったのです。

私としては、親の理想の立ち位置は「学ぶことは楽しい!」という時間を共有する相手であること。

このまま私が細かく指導すると、口うるさいお母さんになり、せっかく楽しく学んでいるものが楽しくなくなってしまうリスクもあるのではないかと…

自分の立ち位置を守るために、お金をかけても第三者の力を借りることに。

さらに少し年上のお兄さんお姉さん達が勉強している姿をみて、自分も頑張りたい!という刺激をもらえたらいいなと思っています。

ちなみにまだまだ始めたばかりですが、先生から受ける刺激については効果てきめんでした。

どれだけ私が「線からはみ出さないよ」「書き順はこう!」と言っても、「んー?」とのらりくらりかわしていた長男。

— 文系妻@3y👦1y👦 (@rikeibunkei20) 2021年2月21日

公文の先生の「いい?ゆっくりでいいから正しい書き順で丁寧に書くの。ひどいときはやり直し」の一言で、すごい丁寧に宿題プリントこなしてる。別人。これが課金する意味か…

ちなみに一般的に公文式の先生は学習進度の管理、丸つけ、必要に応じて解き方を指導する程度で、授業を行ったり積極的に指導してくれるわけではありません(先生にもよるかもしれませんが)。

そのため、まだまだ親のサポートは必要になることは覚悟していますが、課題を出すのが親ではなく第三者の先生ということでだいぶ子どもの意識が変わるように感じます。

また、親が先生の立場を離れたことで、課題を出す人からあくまで子ども側についてサポートしてくれる人という認識をもってくれたのか、少し親の説明も素直に聞いてくれるようになってきました。

このまま穏やかに第三者効果が続くことを願って止みません…

公文式を始めることにした理由② 学年を超えた先取り学習

2番目の理由は、公文式では学年を超え、飛び級のようにどんどん先にすすんで先取り学習をすることが可能であるためです。

先取り学習にも程度があると思うのですが、わがやは小学校での学習が少しでも楽になるように先取りをしておきたい、ということではなく、小学生くらいの時には教育移住やサマースクール、資産運用等のマネー教育、ボランティア、起業体験、その他本人が望んだ道を深めるために必要なことに時間を使いたいと思っているので、そちらに割く時間を捻出するために、先取り学習で小学校の勉強に要する時間を最小化させたいと考えています。

ちなみに夫が一番おすすめしてくるのは小学生時点での教育移住。

(ただし、現時点で可能性は未知数。私の仕事と子ども達の意向次第…)

夫は将来的に子ども達に国内だけでなく海外進学も選択肢に入れてあげたいようで、そこのハードルを下げるための経験を小学生くらいのうちにさせてあげたいとのこと。

もちろん何に興味をもつか、何を選ぶのかは子ども達次第なので、どう転ぶかはわかりません。

ただ、どう転んでもいいように、今できることはしておくにこしたことはないかなと思って先取り学習を意識し始めました。

ただ先取り学習がつらくなって、子ども達が学ぶことを楽しくないと感じるようになったら何の意味もないので、そこの見極めはシビアにするつもりです。

公文式を始めることにした理由③ 幼児から始められる先取り学習

3番目の理由は、公文式が幼児から始められる先取り学習であるためです。

通常学習塾といえば、小学生以上を対象にしていますが、公文式は幼児から始めることが可能です。

ベビー公文は0~2歳、通常の公文式は3歳~となっていて、幼児から学習習慣をつけることができる数少ない手段です。

なお、その子の性格や出来によって3歳より早く通常の公文を始めることもできるようです。

幼児向けに学習習慣をつけようと思った場合、家庭学習教材はいくつかあるのですが、通塾するタイプは公文式以外に選択肢がほとんどありませんでした。

幼児教室はたくさんあるのですが、能力開発系やお受験対策のためのお教室が多く、学習塾という感じはありません。

この点、公文式は幼児にも将来小学校や中学校で習う内容を先取りで学ばせてくれます。

わがやは学習習慣をつけることと学校教育で習う予定の内容を単純に先取りしてくれることを望んでいたので、公文式一択でした。

ちなみに基本の思考力や集中力を鍛える知育は家庭で対応するつもりです。

公文式を始めることにした理由④ 教材探しからの解放

4番目の理由は、子どもに適した教材を探すための労力をカットするためです。

家庭学習をしていると、教材を取捨選択するのは親の役目。

これがなかなか大変です…

「これがいいらしいよ!」と先輩ママに聞いて資料請求してみたり、子どもの好みや傾向を見ながらあれこれ調べてみたり、やっと決めた教材も1日の量を調整したり飽きないように他の教材と組み合わせてみたり…

こんなことやっていたら時間はいくらあっても足りません。

4月から職場復帰ということもあり、せめてメインの教材は信頼がおけるもの1本に絞って、色々考えずにこなすだけにしたい…という思いが強かったです。

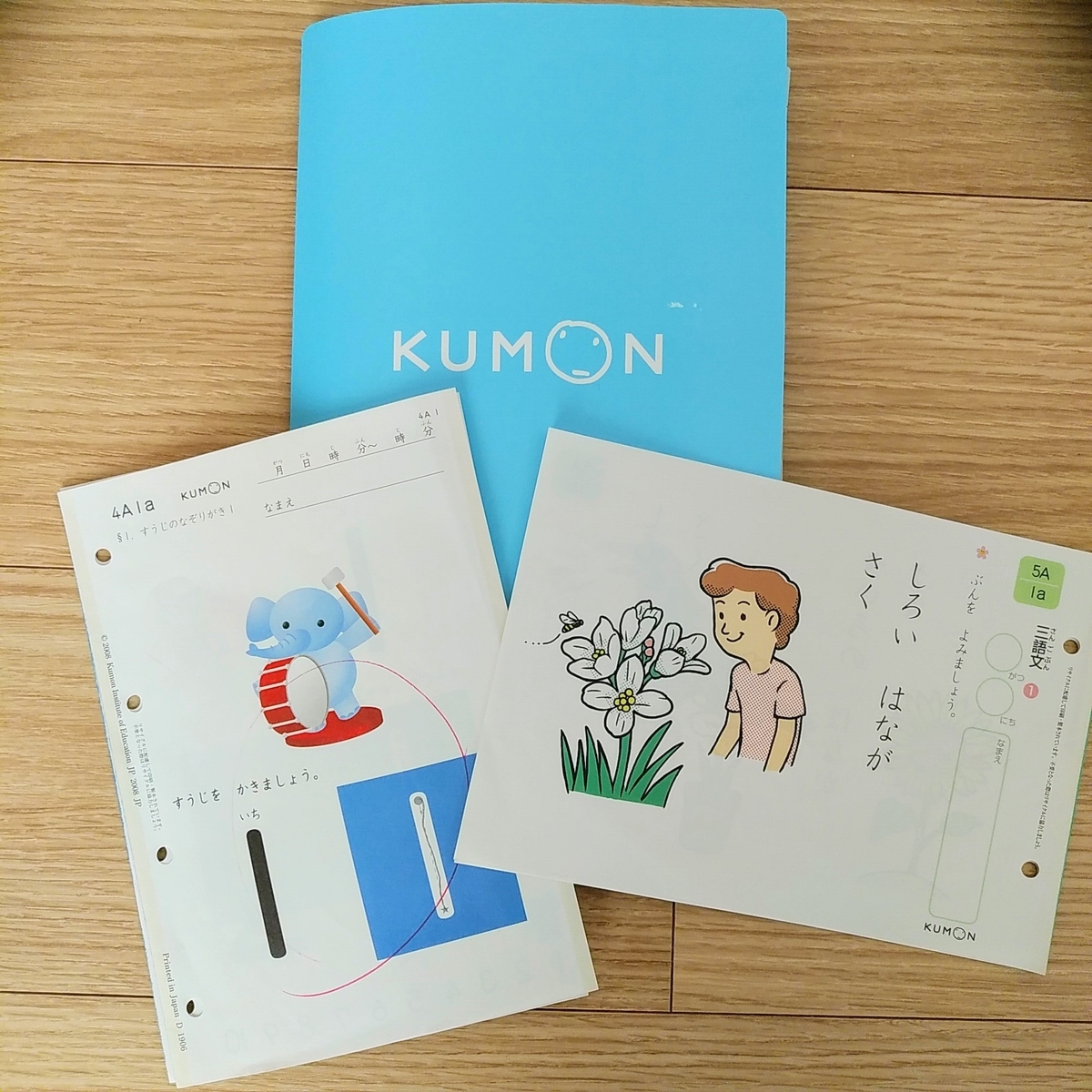

その点、公文式の教材はスモールステップで無理なくすすめるようになっており、カラーで子どもの興味をそそる工夫がこらしてあります。

実際にいくつか教材を見せてもらい、教材の構成も詳しく説明してもらいました。

本当に区切りが細かくてスモールステップってこういうことね、と感じました。

夫が公文式の経験者だったので信頼感もあり、「これ面白い!もっとやりたい!」という長男からのリクエストも決め手になりました。

合わなければいつでも方向転換できる!そう思って、えいやっと勢いで始めてみることにしました。

スポンサーリンク

先取り学習に感じるメリット・デメリット

幼児期から始める先取り学習にはメリット・デメリットの両方があると考えています。

ざくっと整理すると以下のとおり。

【メリット】

①幼児期から始めることでスムーズに学習習慣がつく

②時間に余裕がある幼児期のうちにゆっくり時間をかけて学ぶことができる

③小学校以降の学習時間を有意義に活用することができる。

わがやとしての先取り学習のメリットは、上述してきたとおり①と③が大きいです。

さらに②の「時間に余裕がある幼児期のうちにゆっくり時間をかけて学ぶことができる」は、本来まだやらなくてもいい問題を解いているという意識が親にあるので、子どもも親も焦らずのんびりした気持ちで取り組めるのかなと思っています。

【デメリット】

①親の関わり方や子どもの性格によっては勉強が嫌いになるリスクがある。

②先取り学習に時間をとられ、幼児期に必要な遊びに割ける時間がなくなる。

③小学校以降の授業がつまらなくなる。

①の「親の関わり方や子どもの性格によっては勉強が嫌いになるリスクがある。」は1番のデメリットだと感じています。

わがやの知育の1番の目的は、学ぶことは楽しい!と感じる瞬間をたくさんつくること。

そことぶつかるようであれば、潔くやめる、ペースダウンするということは夫婦でも決めています。

兄弟の性格もおそらく違うので、将来的にはそれぞれのペースを見ながらやっていこうと思っています。

先取り学習は、子ども達に学びたいという意向があれば、自分でキャップを設けずに存分に学んでもらうための環境整備という位置づけであることを忘れないようにしたいと思います。

②の「先取り学習に時間をとられ、幼児期に必要な遊びに割ける時間がなくなる」はよく先取り学習のデメリットとして挙げられ、幼少期は勉強よりも外遊びが大事!と言われます。

1日何時間も勉強させるのであれば影響があるのかもしれませんが、個人的には1日30分程度の先取り学習が幼児期の成長に大きな影響を与えるとはとても思えません…

わがやも毎日保育園でめいっぱい遊んでいますし、休日も数時間は公園で思いっきり遊んだり、子ども同士でごっこ遊びをして楽しんでいます。

テレビを30分見せる時間を先取り学習に使うと思えば、何の問題もないのでは?と思っています。

③の「小学校以降の授業がつまらなくなる」は起こりうる事態かなと思っています。

ただ国語と算数以外の教科は初めて習うことばかりで楽しいと思いますし、公文の算数は計算のみなので、文章題や図形はきちんと授業を聞く必要があると思います。

あとは、教科書を開いて黒板さえ見ていれば頭の中は自由なので、好きなことを考えていればいいのでは?と思います。

夫は小学生の頃、数学の問題集からまだ解けていない数式をノートの切れ端に書き取って学校に持っていき、1日中その解法を考えて時間をつぶしていたらしいです。

私も授業中机の下で隠れて読書をしていてお説教をくらってからは、頭の中で直近で読んだ小説の続きを考えたり、クラスメイトを登場人物にした物語をつくって時間をつぶしていました。

学校の先生に言ったら怒られてしまいそうですが、ぼうっとアイディアを考えるのも有意義な時間の使い方だと思うので、つまらない時間はそうやってつぶせばいいと思っています。

もちろん、子ども達が楽しく夢中になって学べる環境を整えるのも親の役目なので、選択肢は今後も色々リサーチして考えていきたいと思っています。

正直毎日小学校に通うのが必須!とも思っていないので、何か特別興味があるものがあればそちらを重視した教育に舵をきることもありかなと。

ただ、小学校以上のことについてはまだまだ情報不足で親としての経歴も短いので、これからまたゆっくり考えていくつもりです。

なんだかだらだらと私自身の頭の整理になってしまいましたが、長男の公文式をつかった先取り学習、できる限りサポートしていこうと思います。

親が目的を見失わないように気をつけながら…

読んでいただきありがとうございました。

長男が初めてやったひらがなワークもくもん。書くことで読みがかなり定着しました。